コラムバックナンバー

Option合同会社 柳井 隆道

発信元:メールマガジン2019年11月13日号より

■分析・レポートの際にどんなクロス集計を作るのがいいのか?

おそらくみなさんがよく直面するであろうパズルです。

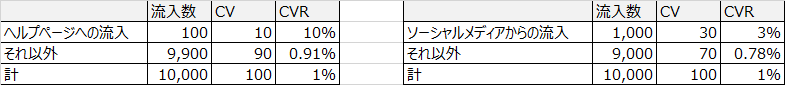

ある月のウェブサイトの全訪問者(N)が10000人で平均のCVRが1%だったとします。ヘルプページへの流入(セグメントAとします)が100人でCVRが10%、ソーシャルメディアからの流入(セグメントBとします)が1000人でCVRが3%。このときレポートでは「ヘルプページへの流入」「ソーシャルメディアからの流入」どちらのほうをより重要な知見として報告すべきのでしょうか?どちらのセグメントのほうが全体のコンバージョンに対するプラスの貢献度が大きいといえばいいのでしょうか?

この2つのクロス集計の比較になります。セグメントAは全体の平均に比べて10倍もの高いCVRをあげています。しかし100人しかいません。それに対してセグメントBでは平均の3倍のCVRでしかないですが、1000人いるセグメントです。セグメントAはCVRのかい離は大きいが、サイズは小さい。セグメントBはCVRのかい離は小さいものの、サイズが大きい。

トータルでこれらを比較するときには、全体に対するCV貢献のインパクトの大きさで評価する必要があるのです。この場合では総CV数100に対してセグメントAは10コンバージョン、セグメントBは30コンバージョンを生み出しています。全体の平均的なCVRからすると、セグメントAの大きさであれば1CV、セグメントBの大きさであれば10CV程度しか生まないことになります。全体的には本来この程度であるところを、セグメントAは9CVの上乗せ、セグメントBは20CVの上乗せをしているというわけです。つまり全体のCVに対する上乗せ貢献度はセグメントBのほうが大きいということになります。

ではセグメントCの大きさが200人でCVRが10%、セグメントDの大きさが1500人で2%のとき、セグメントCとDのどちらの貢献度が大きいでしょうか。セグメントCの上乗せCV貢献数は18で、セグメントDでは15になります。つまりセグメントCのほうが僅差で貢献度が大きいのです。

レポートで複数の比較軸でどちらを議論すべきか迷ったとき、いくつか報告すべきセグメント(というより比較軸)が検討材料にあがったとき、どれを選ぶべきか。どのような優先順位で報告すべきか。その指針としてこのような計算方法は覚えておくといいでしょう。そしてこれをアルゴリズムで実現するのが決定木分析という手法になります。

■決定木とは

決定木(decision tree)とは対象をツリー上に分岐させて、濃い集団と薄い集団に分けていくデータマイニングの手法です。分けられた集団はその中でさらに濃いものと薄いものに分割され・・・を繰り返していきます。

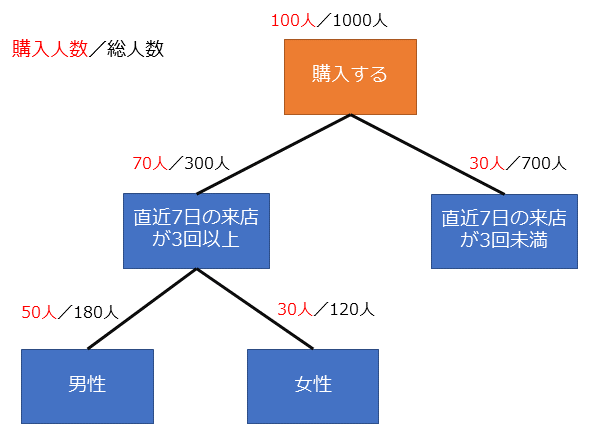

たとえばある店舗で来店人数1000人のうち100人が購入をしたとします。来店数3を境目に人数と購入率が大きく分かれるのでまずそこで全来店者を分割(木を分岐)させます。次に来店数が多いセグメントでは性別で分けると人数と購入率が大きく分かれるので、性別で来店者を分岐させます。これを繰り返すことで購入しやすいセグメントとしにくいセグメントを見出すことができます。同時に購入しやすい条件としにくい条件も明らかになります。

一つ一つの分岐自体はクロス集計そのものです。その時点で分割すべき対象を最も効果的に分割してクロス集計を作るのです。そして分割された集団に対してさらにクロス集計を繰り返していく原理です。ということで全体としてはクロス集計のお化けともいえる手法です。数多くの変数があっても、アルゴリズムを使うと変数をすべて考慮したうえで効率的な分割を実現することができます。これを使った分析が決定木分析です。

ルールベースのアウトプット(先の例でいうと来店回数や性別)が出る、ツリーという構造のわかりやすさから、さまざまなデータマイニングの手法の中で結果の可読性が最も高い説明に効果的な手法と言われています。ということで決定木は分析の本質を最もよく反映したデータマイニング手法の一つであるといえるのです。次回は分割のアルゴリズムに触れながら決定木を実際の分析に生かす方法を紹介します。

東京大学を卒業後、webマーケティングやサービス企画、システム開発などに従事。

デジタルマーケティングの世界に落ち着き、事業会社、広告代理店を経て2014年に独立。

現在は大小さまざまの事業会社、広告代理店などに対して、テクノロジー観点からデジタルマーケティングの支援を行っている。データ計測の設計、実装から分析、マーケティングオートメーションや広告運用などの施策との連携まで扱う。

さまざまな規模の経験から、企業の身の丈にあったデジタルマーケティングの企画に強い。フリーランスで活動していたが、2017年から法人化。

2026/03/18(水)

オンラインセミナー「GA4×生成AIで改善提案の精度を高める ― AIから「使える施策」を引き出す実践アプローチ ―」|2026/3/18(水)

GA4によるサイト改善は、生成AIと組み合わせることで新しい段階に入りつつあります。 しかし一方で、「AIに分析させても表面的なコメントしか …

2026/02/19(木)

オンラインセミナー「GA4×ヒートマップで成果を出すCVR改善入門」|2026/2/19(木)

本セミナーは、Google アナリティクス 4(GA4)とヒートマップを活用してCVR改善の施策設計と効果検証を再現性高く行うための実践的な …

2026/01/22(木)

オンラインセミナー「検索行動・消費者分析ツール「DS.INSIGHT」の最新機能と活用事例」|2026/1/22(木)

ツール研究会の3回目は、DS.INSIGHTがテーマです。 このセミナーは、どなたでも参加可能です。 一般の方の申込には、ライト会員(登録・ …

【コラム】生成AIは「飼い主」を選ぶ──GA4×生成AIで「使える施策」を引き出すために

アナリティクスアソシエーション 大内 範行生成AIに仕事をさせてみたものの、表面的なコメントしか出てこなかった──そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 「プロンプトが悪 …

【コラム】2026年以降も生き残るであろうアクセス解析業務とは?

株式会社MOLTS/株式会社月曜日のトラ 西 正広こんにちは、月曜日のトラの西です。 私は2006年に社会人となり、社会人1年目からアクセス解析ツールに触れてきました。2026年は、私がアク …

【コラム】生成AIはデータ分析をどう変えていくのか?自動運転レベルに学ぶ3段階の進化へ

アナリティクスアソシエーション 大内 範行2026年が明けました。今年は「生成AIを使ったデータ分析」が、大きなテーマになりそうです。 年初のコラムですし、まずは少し広い視野で、デー …