コラムバックナンバー

日本経済大学 金谷 武明

発信元:メールマガジン2024年11月13日号より

みなさんこんにちは。渋谷にある大学、日本経済大学で教員をしております、金谷武明と申します。以前はGoogleという会社でYouTubeで検索のオフィスアワーや講演などしておりました。今回コラム執筆のお話をいただき色々考えたのですが、最終的に今この瞬間僕が一番関心を持っている生成AIをどのように使っているか、というお話をしようと思います。

まず、クイズです。僕は生成AIの有料プランに3つ契約しているのですが、どの3つだと思いますか?10秒以内で答えてください。

……はい、10秒たちました。

正解は、

・ChatGPT

・Claude

・Gemini

です。みなさんはいかがでしょう?有料プランにそもそも入ってない方も多いと思います。

ではなぜ僕が3つも有料プランに入っているかというと、使うからです、というのと僕の今の業務範囲と考えていますので複数のツールを比べてみたい、というのが大きいです。

今回はその深掘りがテーマではないので先に行きます。

僕が主にどんなことに生成AIを使っているかをご紹介します。1つでも参考になれば嬉しいです。

まず、今僕は大学の教員ですので毎週複数の講義の準備をする必要があります。講義では海外のTech系のニュースを紹介したりもしています。英文を読んだりスライドを作るのを効率的に行うためにGeminiを利用しています。

ニュースは一つ一つ検索して探すのですが、探して出てきたニュースを、英語なら翻訳して要約、日本語ならただ要約してもらうのに、GeminiのGemが便利です。Gemでは繰り返し行うような作業や役割をあらかじめ決めておいて、毎回の入力では指示をしなくてもその役割に沿って対応してくれるというものです。

このケースでは、英文をコピペすると自動的に翻訳してタイトルを生成し、概要を3~4行でまとめて、要点を最大5つ箇条書きで出してもらっています。ペーストしたのが日本語の場合は翻訳をスキップしてもらってます。これで長い英文記事の概要をさっと理解できますし、紹介したい記事ならそのままスライドで使えるコンテンツですのでほぼコピペでスライド完成です。

このGemには「英語の要約先生」という名前をつけているのですが、他に「論文先生」「英文先生」などがあります。論文先生はペーストした記事の内容から論文のテーマを見出すための思考の過程を出してくれるツールです。これは論文のテーマが思いつかない学生にこういうトピックからはこういう論文のテーマが導き出せるよ、みたいに紹介しているのに利用しています。

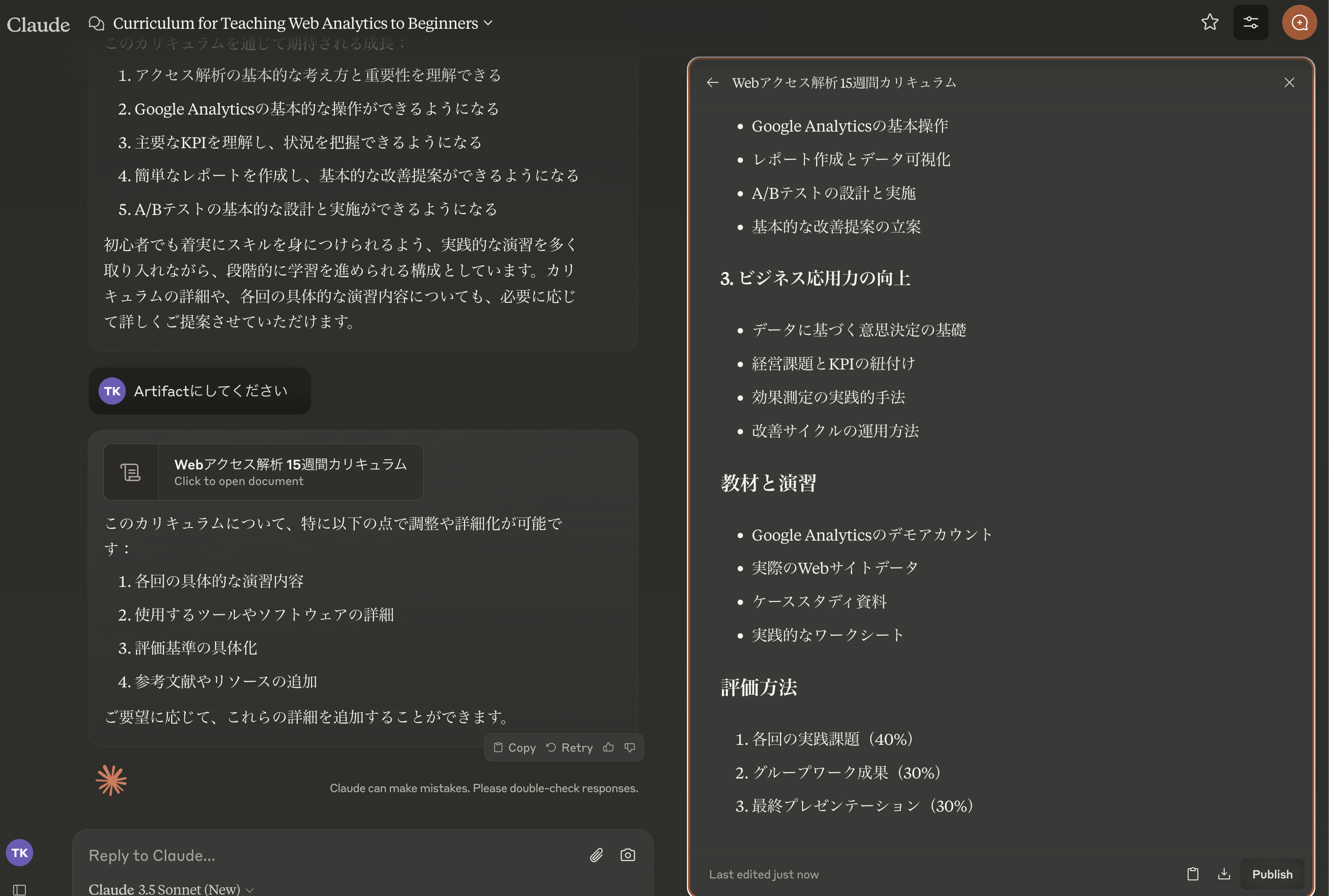

例えば講義の内容やカリキュラム、なんらかの企画をまとめる時などはClaudeが最高のパートナーです。Artifactsという機能を利用すると、別ウィンドウが表示され、そのウィンドウを見ながら対話を行うことが出来ます。つまり、企画案を考えるような場合では企画案を別ウィンドウに表示して、それを見ながら別途チャットできるのです。他の生成AIではプランも対話に含まれてしまって長い企画案などはすぐに見えなくなってしまうので別ウィンドウを見ながら話を進めることができるのはとても便利です。対話しながら、つまりこちらの指示に従って内容を固めていくのでアイディアは最終的に自分のものですし、でも自分1人では考えつかなかったような内容にいつも仕上がります。

試しに初心者に90分15回のアクセス解析講座のプランをClaudeに出してもらったところ。

もちろん生成されたプランをそのまま採用することはなく、ひとつひとつ確認しながらフィードバックしていきます。右側にプランが表示され、チャットのやり取りは左側の画面で行います。対話を続けてある程度まとまったところでDocumentなどにコピペして、そこから最後に自分で細かいところを追加して仕上げています。

Claudeは機械と対話しているというより本当に相談している内容にある程度の知見がある人と相談しながら作り上げているような感覚があり、その点もClaudeを好んで使っている理由です。

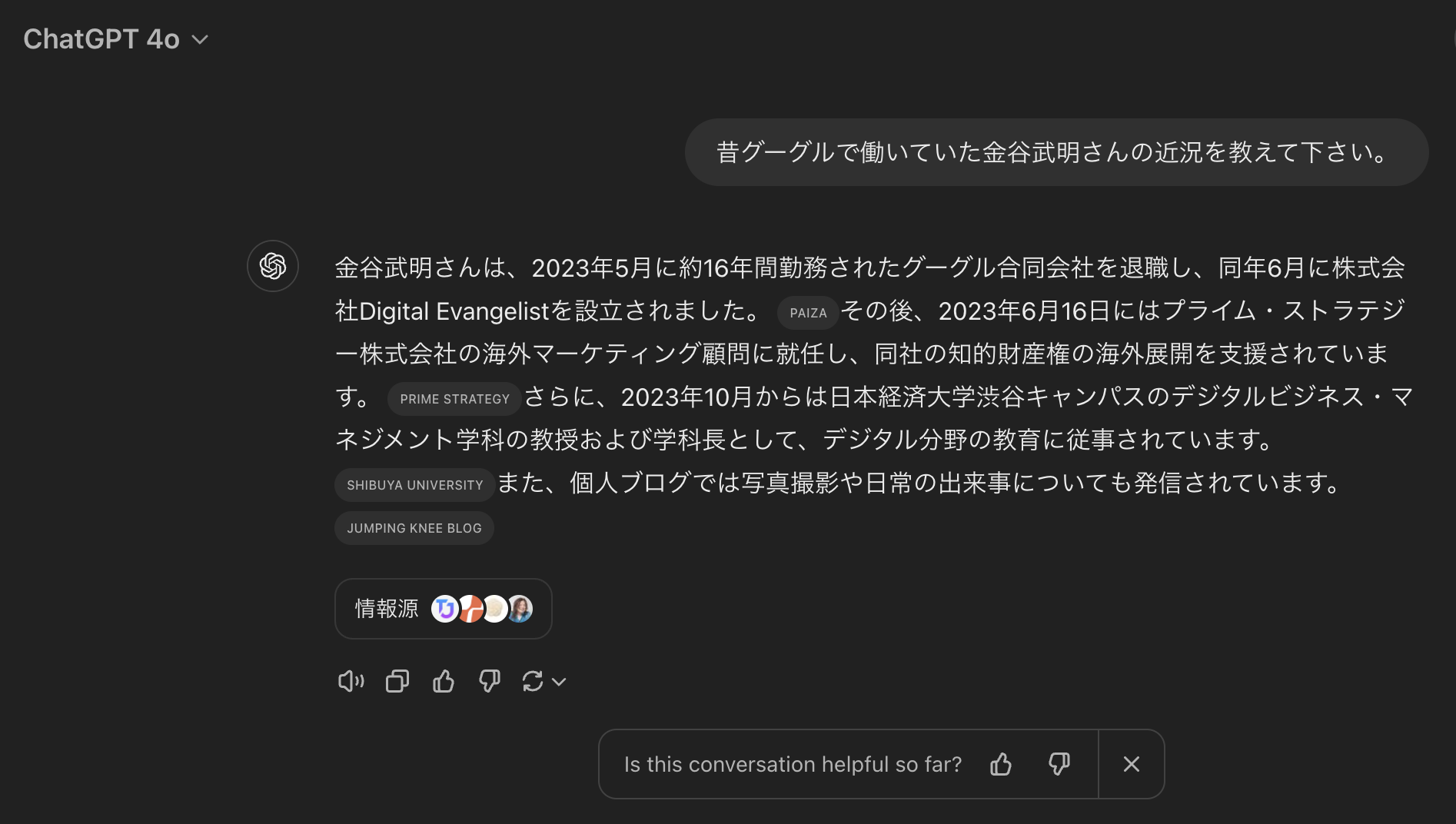

御存知の通り、現在の生成AIはデータを学習した日付以降の最新情報を持っていないため、例えばスポーツの結果や明日の天気といったことは答えることが出来ませんでした。この点は生成AIの機能的な課題の1つでしたが、PerplexityやChatGPT Searchなど、一部の生成AIではリアルタイムに検索を行い、その情報を利用して回答してくれるものも増えてきました。

例えばChatGPT Searchで僕の近況について調べてみたところ、かなり正確な内容が返ってきました。僕は初めての方とお会いするときにある程度ネット上の情報を調べてからお会いするのですが、このようにまず最初に最新の情報で概要を知ることができるのは便利ですね。細かい記事を読みたい場合は下部にある「情報源」を押すことで関連情報の一覧が出てきますので簡単に読むことが出来ます。

他にも色々な場面で生成AIを使っていますが、主にこのような使い方が多いですね。ぜひ1つでもみなさんが取り入れてみよう、と思えるような使い方があれば嬉しいです。

最後に、検索ももちろんめっちゃします。Bookmark代わりの検索や事実関係の確認の検索、お店などの流動的な情報を知りたいような場合はGoogleで検索していることが多いです。

生成AIもウェブ検索もそれぞれ得意な領域がありますよね。ぜひみなさんも色々使ってみて、必殺技のような使い方をいくつも見つけてみてください!!

ソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)でECサイトの制作、運営に携わり、2007年からはグーグルの日本法人で、オンライン広告、検索、アドセンスやアドモブなどのポリシー担当などオンラインビジネスの収益を支える主要プロダクトに幅広く従事。検索領域では10年以上にわたりYouTubeや全国での講演など検索のエバンジェリストとして活動。また、トラスト&セーフティー分野の業界団体の運営を通して、日本のインターネットの不正対策や新しい不正行為対策の業界全体の標準を上げることに尽力。個人として地方自治体や大学などでの検索講座を行うなど情報リテラシー教育にも取り組む。23年5月グーグルを退職し、Digital Evangelistを創業。同年10月1日より日本経済大学デジタルビジネス・マネジメント学科教授。

2026/02/19(木)

オンラインセミナー「GA4×ヒートマップで成果を出すCVR改善入門」|2026/2/19(木)

本セミナーは、Google アナリティクス 4(GA4)とヒートマップを活用してCVR改善の施策設計と効果検証を再現性高く行うための実践的な …

2026/01/22(木)

オンラインセミナー「検索行動・消費者分析ツール「DS.INSIGHT」の最新機能と活用事例」|2026/1/22(木)

ツール研究会の3回目は、DS.INSIGHTがテーマです。 このセミナーは、どなたでも参加可能です。 一般の方の申込には、ライト会員(登録・ …

2025/12/03(水)

オンラインセミナー「GAの分析とモニタリングの適材適所ガイド― Looker Studio、探索、スプレッドシート、MCPサーバーの使い分け」|2025/12/3(水)

このセミナーでは、Google アナリティクス 4(GA4)のデータを効果的に活用するために、目的に応じた最適なレポート機能の選び方と使い分 …

【コラム】2026年以降も生き残るであろうアクセス解析業務とは?

株式会社MOLTS/株式会社月曜日のトラ 西 正広こんにちは、月曜日のトラの西です。 私は2006年に社会人となり、社会人1年目からアクセス解析ツールに触れてきました。2026年は、私がアク …

【コラム】生成AIはデータ分析をどう変えていくのか?自動運転レベルに学ぶ3段階の進化へ

アナリティクスアソシエーション 大内 範行2026年が明けました。今年は「生成AIを使ったデータ分析」が、大きなテーマになりそうです。 年初のコラムですし、まずは少し広い視野で、デー …

【コラム】生成AI時代 データ分析に必要な”料理人のスキル”は?

アナリティクスアソシエーション 大内 範行「生成AIでデータ分析は、どこまで簡単でおいしくなるのだろうか?」 今年最後のコラムです。来年に向けてそんなテーマを考えてみたいと思います。 …