コラムバックナンバー

株式会社A-can 白砂 ゆき子

発信元:メールマガジン2025年8月27日号より

生成AIが業務に浸透することで、コンテンツ制作におけるリソース配分は大きく変わりました。以前は原稿執筆の作業時間が最も長く、次に構成、そして企画。しかし、生成AIの登場で企画に大きな時間をかけられるようになってきました。生成AIにある程度の原稿執筆をお任せしても、企画さえ独自性が強ければ良質なコンテンツになると私は思っています。

しかし、概念の解説や、よくあるハウツーコンテンツなど一次情報(取材、調査結果等)を入れにくいコンテンツにどうやって「独自性」「原体験」を組み込めるのでしょうか?

ここに悩む方も多いと思います。

決まり切った内容でも、私はできるだけ「原体験」を組み込んでいきたいと考えています。

「オウンドメディアとは」という概念解説で検索1位を獲得(2025年8月現在)しているコンテンツは、私が2018年にミエルカマーケティングジャーナルにて執筆したものです。公開後に多少の手直しは加えていますが、内容・構成はそのままで7年間ほど常時1位~3位、ほぼずっと1位をキープしています。

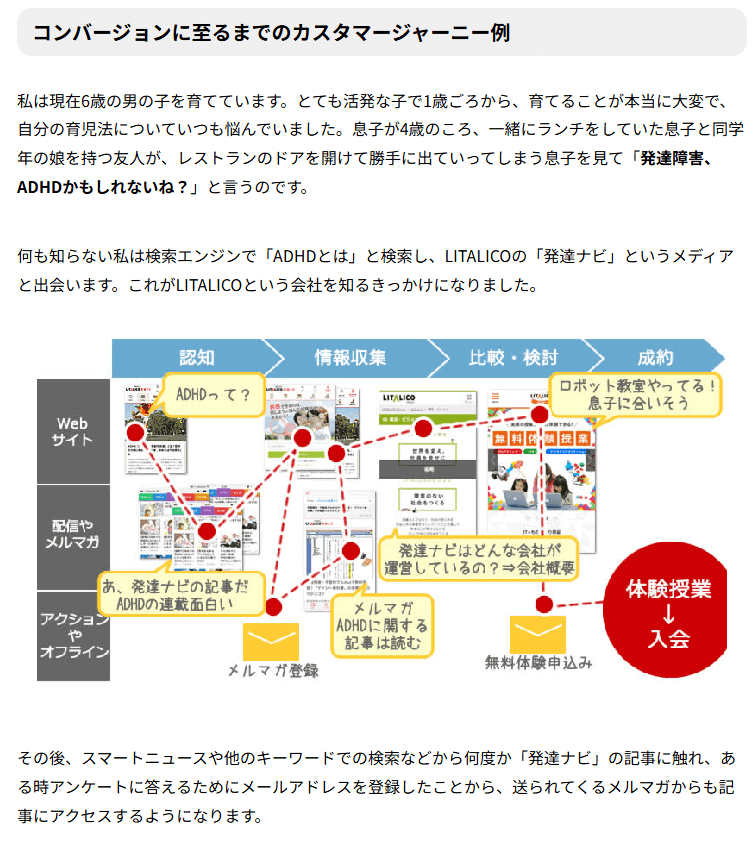

実はこのコンテンツ、下部は「原体験」の話になっているのです。

この原稿は構成案を作らずに読者ペルソナだけ設定して書き上げました。

ペルソナは、

「会議で「オウンドメディアをやろう」と聞いて、何それって思った人」。

あとは、私が言いたいことを書いただけ。

なので、下部はほぼ原体験から「オウンドメディアのすばらしさ」を語ったものになっています。

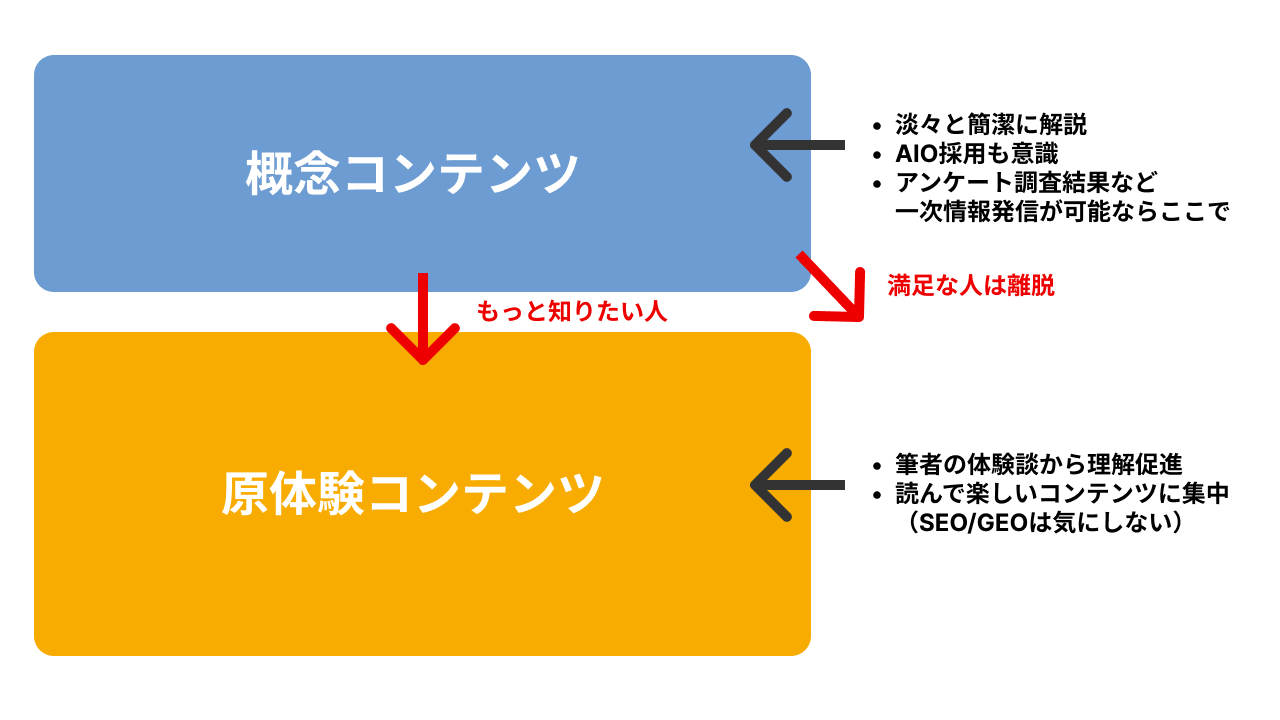

「上部の概念解説を読了しても腹落ちしない人」向けの情報が「原体験コンテンツ」。私の体験談を読むことで、より深くオウンドメディアの本質を理解できる形になっており、この下部の「オマケコンテンツ」が一部の方のUXを上げているのではないかと。ずっと1位をキープできている理由ではないかと、私は感じています。

AIO(AIによる概要)は「意味を急いで知りたい人」向けになっています。

AIOへ取り上げられる⇒アクセスが増える、だから取り上げられるように最適化しよう!と安直に考えてしまうと、定義だけを淡々と語るつまらないコンテンツになってしまうと、私は思うのです。

ご覧のとおり、原体験コンテンツの部分はAIOには採用されません。

ただただ、「オウンドメディアって何?意味あるの?」って思った人に「素敵な施策なんだと知ってもらいたい」という気持ちで書いたコンテンツなので、誰に何を(GEOだのLLMOだの)言われようと削除はいたしません!(笑)

このような概念解説において、生成AIへの最適化・原体験コンテンツを両方組み込むには二層式にするのがよいのではないかと思っています。

何かへの「最適化」ばかりに意識を向けていると、コンテンツの本質を忘れてしまいそうになります。「伝えたい人に、伝えたいことを伝える」この意識を忘れないために、筆が走るままに、想いのままに書くという機会も大切にしたいですね。

今日このコラムは、生成AIの使用ゼロで想いのまま書き上げました。

とても楽しい機会でした。読みにくかったかも知れません…ごめんなさい。

素敵な体験をいただき、感謝いたします。

2000年に転身してWeb業界に。制作会社、ポータルサイト、コンテンツプロバイダー、化粧品メーカーECと経験を積んで、2014年FaberCompanyに入社。SEO・コンテンツ施策のコンサルタントを4年半経験して、2018年に独立。

20社以上のオウンドメディア・コンテンツの企画・戦略設計を行った経験を持つコンテンツマーケティング専門家。検索クエリなどのデータからユーザーの意図を読み取り、サービスへと繋げるコミュニケーション設計を得意とする。

2026/02/19(木)

オンラインセミナー「GA4×ヒートマップで成果を出すCVR改善入門」|2026/2/19(木)

本セミナーは、Google アナリティクス 4(GA4)とヒートマップを活用してCVR改善の施策設計と効果検証を再現性高く行うための実践的な …

2026/01/22(木)

オンラインセミナー「検索行動・消費者分析ツール「DS.INSIGHT」の最新機能と活用事例」|2026/1/22(木)

ツール研究会の3回目は、DS.INSIGHTがテーマです。 このセミナーは、どなたでも参加可能です。 一般の方の申込には、ライト会員(登録・ …

2025/12/03(水)

オンラインセミナー「GAの分析とモニタリングの適材適所ガイド― Looker Studio、探索、スプレッドシート、MCPサーバーの使い分け」|2025/12/3(水)

このセミナーでは、Google アナリティクス 4(GA4)のデータを効果的に活用するために、目的に応じた最適なレポート機能の選び方と使い分 …

【コラム】2026年以降も生き残るであろうアクセス解析業務とは?

株式会社MOLTS/株式会社月曜日のトラ 西 正広こんにちは、月曜日のトラの西です。 私は2006年に社会人となり、社会人1年目からアクセス解析ツールに触れてきました。2026年は、私がアク …

【コラム】生成AIはデータ分析をどう変えていくのか?自動運転レベルに学ぶ3段階の進化へ

アナリティクスアソシエーション 大内 範行2026年が明けました。今年は「生成AIを使ったデータ分析」が、大きなテーマになりそうです。 年初のコラムですし、まずは少し広い視野で、デー …

【コラム】生成AI時代 データ分析に必要な”料理人のスキル”は?

アナリティクスアソシエーション 大内 範行「生成AIでデータ分析は、どこまで簡単でおいしくなるのだろうか?」 今年最後のコラムです。来年に向けてそんなテーマを考えてみたいと思います。 …