アナリティクスアソシエーション (a2i) > 活動報告 > オンライン >

活動報告

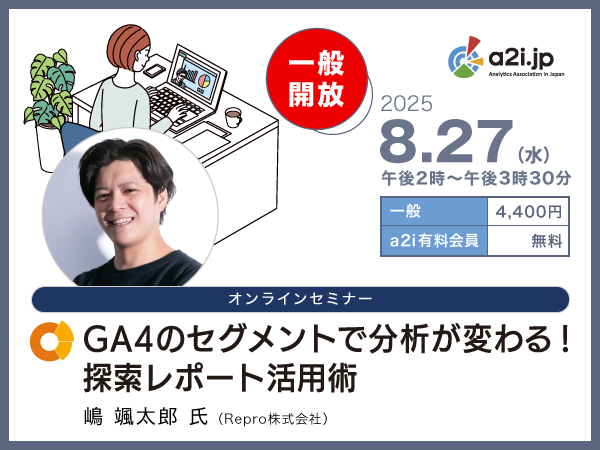

| 開催日時 | 2025/08/27(水) |

|---|

| 会場 | オンラインセミナー |

|---|

2025年8月27日(水)Repro株式会社の嶋 颯太郎(しま そうたろう)氏を講師に迎えたオンラインセミナー「GA4のセグメントで分析が変わる!探索レポート活用術」を開催しました。

このセミナーを企画した株式会社真摯のいちしま泰樹さんのコメントです。

「実際の分析の現場の事例を元にした話が中心で、仮説の立て方からデータの深掘りの仕方などを丁寧な解説をいただきました。ご自身が分析する立場でありながら、分析を進めるほどユーザー視点が失われる点を理解してそれを念頭に置いた上で、意識してユーザー視点に立ち戻っている様子が窺えて、参考になる人も多かったのではないでしょうか。とても良い内容でした。」

嶋氏は冒頭、分析における基本的な考え方として、「アカデミアの分析」と「ビジネスの分析」の違いを明確に説明されました。ビジネス分析は「正しく現状を理解して意思決定を助けるためのもの」として位置づけ、5つのステップからなる分析フローを提示しています。

特にステップ3の「仮説の深掘り」では、生成AIの活用を提案していました。

とはいえ、生成AIに頼り切るのではなく、うまく併用することで、自分では思いつかない視点を獲得できるとのことです。

印象的だったのは「データを見るほどユーザー目線が失われる」という指摘です。

データを見る前にまず「顧客になりきる」ことで、数値だけでは見えないユーザーの感情や行動の背景を理解し、その後の仮説の質を高めることができると強調されました。

セミナー後半では、セグメントを活用した分析事例が紹介されました。

セミナーの目玉として、嶋氏独自の「サイトマップ型ファネル分析」が紹介されました。

これは、一般的な直線的なファネルだけでなく、ユーザーがサイト内をどのように回遊しているかを視覚的に捉えるアプローチです。

そして、具体的な4つの事例を通して、課題発見から施策立案までの深掘り分析のプロセスが紹介されました。

嶋氏は「質より量」の重要性を強調し、打席に立つ数(施策実行数)を増やすことで顧客理解が深まると説明されました。また、改善はファネルの後ろから取り組むべき理由として、「ユーザーのニーズが絞られる」「バケツの穴を塞ぐ効率性」の2点を明確に提示されました。

「日常の感覚を忘れずに」という嶋氏の締めくくりの言葉が印象的でした。データ分析に没頭するあまり一般的感覚を失わないよう、実際に店舗を見る、街に出るといった日常的な体験を大切にすることの重要性が強調されました。

GA4はツールであり目的ではない。真の目的は「ユーザーを知ること」「顧客理解を深めること」であり、そのための実践的な手法を学べる貴重な機会となりました。

▼有料個人会員、有料法人会員は、このアーカイブ動画を視聴できます。(2026年8月28日まで)

レポート執筆:a2i編集部

いちしま 泰樹(a2iセミナー編成委員、株式会社真摯)

2026/01/22(木)

オンラインセミナー「検索行動・消費者分析ツール「DS.INSIGHT」の最新機能と活用事例」|2026/1/22(木)

ツール研究会の3回目は、DS.INSIGHTがテーマです。 このセミナーは、どなたでも参加可能です。 一般の方の申込には、ライト会員(登録・ …

2025/12/03(水)

オンラインセミナー「GAの分析とモニタリングの適材適所ガイド― Looker Studio、探索、スプレッドシート、MCPサーバーの使い分け」|2025/12/3(水)

このセミナーでは、Google アナリティクス 4(GA4)のデータを効果的に活用するために、目的に応じた最適なレポート機能の選び方と使い分 …

2025/11/18(火)

【大型イベント開催】a2i秋の広告祭 デジタル広告の役割を再設計しよう|2025/11/18(火)

a2i秋の広告祭 デジタル広告の役割を再設計しよう デジタル広告のこれからを半日で学ぶ!豪華11名のスペシャリストが集結! デジタル広告のテ …

【コラム】生成AIはデータ分析をどう変えていくのか?自動運転レベルに学ぶ3段階の進化へ

アナリティクスアソシエーション 大内 範行2026年が明けました。今年は「生成AIを使ったデータ分析」が、大きなテーマになりそうです。 年初のコラムですし、まずは少し広い視野で、デー …

【コラム】生成AI時代 データ分析に必要な”料理人のスキル”は?

アナリティクスアソシエーション 大内 範行「生成AIでデータ分析は、どこまで簡単でおいしくなるのだろうか?」 今年最後のコラムです。来年に向けてそんなテーマを考えてみたいと思います。 …

【コラム】AIの活用が進む今だからこそ、デジタルに依存しすぎない視点を

Yuwai株式会社 田中 広樹a2i秋の広告祭が終わりました。ご参加いただいた方、ご登壇いただいた方、会場の運営をいただいた方皆さまに感謝を述べたいと思います。ありがとう …