アナリティクスアソシエーション (a2i) > 活動報告 > オンライン >

活動報告

| 開催日時 | 2021/12/15(水) |

|---|

| 会場 | オンラインセミナー |

|---|

2021年12月15日に、オンラインセミナー「B2B企業のマーケティングプロセスとセールスパイプライン設計」を開催いたしました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

レポート執筆

株式会社Sprocket 西 倫英

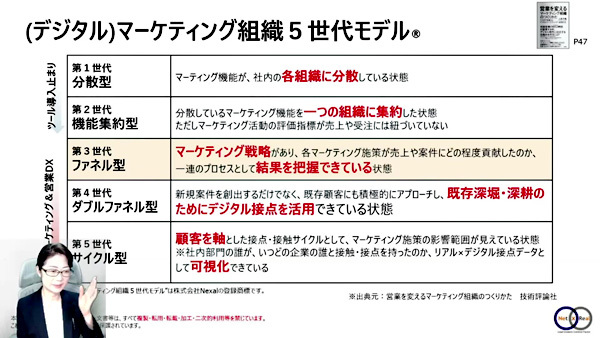

講師を務めたのは、法人営業デジタル化協会代表理事でもある株式会社Nexalの上島 千鶴氏。同氏はB2Bのマーケティング組織を5世代のモデルに分けて、第1世代や第2世代の企業が第3世代を目指すための営業プロセスとパイプライン設計について解説しました。

第1世代や第2世代はマーケティング活動の評価指標が売り上げや受注にひも付いておらず、MAツールを導入しても生かしきれていない状態を指します。全体のマーケティング戦略をもとに、共通の基準をもって各プロセスを適切に評価できる状態が第3世代という位置づけです。

B2C企業は、ペルソナとカスタマージャーニーマップを使って戦略を設計します。それに対して、B2Bでは意志決定プロセスやバイヤーズジャーニーと呼ばれるものを使いますが、役割は同じものです。

例えば、IT商材の一般的な意志決定プロセスは次のとおりです。

従来は興味・関心以降のプロセスすべてを営業がカバーしていました。しかし現在は、比較検討まで顧客自身が進めて、情報提供依頼をして初めて営業と接触するようになってきています。全体プロセスの約6割が非対面のプロセスに置き換わり、特に前半のプロセスでマーケティングの果たす役割が大きくなっているのです。

前提として、企業によって商材の特性やラインアップ、営業組織体制や販路が異なるので、営業戦略はさまざまです。さらにB2Bは単価によって決裁権限が変わる「合議制」ということも踏まえて、どのような組織とルートを通じて、最終的に契約につながるのかを考える必要があります。これは他社の例を真似してもうまくいきません。自社と自社の顧客ならではの営業プロセスとパイプライン設計を行うことが、第3世代の企業となるための必須要件です。

B2Bマーケティングを「リード獲得プロセス」「リード醸成プロセス」「営業プロセス」の3つに分けて考えていきます。セールスパイプラインとは「誰に、何を引き継ぐのか」を定義することです。リードは段階によってさまざまな種類がありますが、その中でも「MQL(Marketing Qualified Lead≒顧客の状況や状態を聞き出せた見込みの高いリード)」の状態を定義することが最重要です。

国内企業で非常に多いのは「案件確度60%」のようなステータスで管理しているケース。しかしこれは人によって基準が異なるので非常にあいまいで、推奨はできません。「提案に行った」「稟議中」「口頭発注があった」など明確なアクションでステータスを決める必要があります。

自社が集めたリードは情報資産として考え、徹底して管理します。リードはフォーム入力や名刺交換などさまざまなところから集まりますが、まずはMAツールの中で名寄せを行います。その際のポイントは、リードを企業データベースと照合してひも付けておくこと。次の7点セットがそろっているものをリードと呼び、いずれかが欠けているものはリードではなく「リスト」として分けておきます。

海外ではB2B企業も豊富なコンテンツを持っていて、どのコンテンツを見ているかで顧客の情報を集められることもあります。しかし国内ではそうした企業は少なく、インサイドセールスが電話をかけて顧客の状態を聞き出すプロセスが必要になります。

アメリカでは十数年前から「BANT」や「SCOTSMAN」と呼ばれる考え方が主流ですが、「これは教科書マーケティングで、現実的には難しい」と上島氏は指摘します。信頼関係を築けていない初対面の相手から、予算や決済、競合などの情報を聞き出すのは困難です。そこで同氏が提案するのは「POST」という考え方。予算は聞けなくても、課題や立ち位置であれば聞ける可能性が高くなります。

こうしたプロセスを経て、営業にパスするMQLの条件を定義します。従来組織の「見込みが高い顧客」は営業の肌感覚であることが多く、それをデータにするためには営業に次のような聞き取りを行う方法が有効です。

これらの情報が、自社なりのMQLを判別する項目になります。「MAツールを導入しても持て余している企業は、MQLの定義ができていない」と上島氏は強調します。

また、営業にパスするリードは時期によっても変わります。繁忙期は厳しい条件をクリアしたリードのみをパスして、逆に閑散期なら多少条件がそろっていなくてもパスするといった具合です。

自社なりのリードマネジメントを設計できれば、MAツールも最大限活用できます。「これは営業にパスして、これは“今すぐリード”ではないのでいったんリードに戻す」というフローを作ることが、第3世代企業に必要なのです。

上島 千鶴(株式会社Nexal)

第二部では、実際の失敗ケースを5つ挙げて、それぞれの対処法を解説しました。

第3世代になりきれていない企業でこういうケースが多い。上司は以前に「たまたま」大型案件を取ったのかもしれないが、デジマを「刈り取りの場」としてしか考えていない。リードタイムが長い商材は、年度をまたいで目標を設計しなければならない。刈り取り型ではなく、農耕型。3か年で計画を立ててから上司を説得する必要がある。

メルマガのネタが尽きるとただのセミナー案内メールになり、そもそも開封されなくなるという事態になりがち。これは集めたリードを全部ターゲットだと思っていることが原因。企業データベースとつないでいなかったり、社名だけで部門区分がなかったりするとメルマガの戦略を立てられない。

メールを送る相手が情シスなのか、それとも最近新設されたDX推進室なのか。入力フォームが自由入力だとその情報が取れないし、検討プロセスのどこにいるのかがわからない。デジタル接点は「どこの誰に向けて行うのか」を定義しておくと、メルマガのコミュニケーションが取りやすくなる。

MAツールを信じすぎている。しかし興味があるのと見込み確度は違う。MAツールが出したものすべてをホットリードだと思わず、選別が必要。資料をダウンロードしたからといって、必ずしもホットリードだとは限らない。そのためにも要望や課題はインサイドセールスが聞き出すしかない。例えば資料内のリンクにパラメータを付けておいて、そこから商品詳細ページに飛んだらアラートが出て、そのタイミングで架電するなど。不審がられないように「PDFをダウンロードいただいたお客さま全員にお電話しております」など言い方は工夫する必要がある。

デジマのような新しい組織と営業で合意が取れていない企業は意外と多い。本来であれば営業も即対応したいはずだが、誰が対応するか都度決めていると、あっという間に時間がたってしまう。そのためにも「デジマはここまでやって、ここから営業にパスします」というルールとパイプラインを定めておくことが必要。最近だと、オンライン商談予約を導入している企業もある。問合せ入力時に、希望者には商談予約が行えるようにしてしまう。これが一番早い。

このケースもとても多い。インサイドセールスを電話の売り込み部隊だと考えていると、うまくいかない。それだとこれまでのアウトバウンドコールでしかない。インサイドセールスは、顧客の状況や課題を聞き出して営業にパスするのが役割。まずはその認識を正すこと。

2025/07/16(水)

オンラインセミナー「【Canva入門 for マーケ担当者】広告・解析レポートをサクッと伝わるデザインにしてみよう!」|2025/7/16(水)

2025年スタートの新企画「ツール研究会」の第一弾は、「Canva」を取りあげます。 急なバナー作成やCTA差し込み、レポート用スライド作成 …

2025/06/26(木)

オンラインセミナー「サイトユーザーについて知りたいことをGA4で見る方法 ~アクセス解析の基本思考とレポート活用~」|2025/6/26(木)

このセミナーでは、「アクセス解析において持つべき視点」と、Google アナリティクス 4(GA4)の基礎を学びます。対象は初級者です。 企 …

2025/06/12(木)

【a2i交流会2025】デジタルマーケター大集合!a2i 5年ぶりの交流会|2025/6/12(木)

【追加分満員御礼】【5席追加】追加で5名の申込を受け付けます。定員になり次第受付終了いたします。(2025/6/9) 【満員御礼】増席を検討 …

6月12日にa2iの交流会を開催し、多くの方とお話しする機会がありました。 また、5月30日にはWeb担当者Forum ミーティング 202 …

【コラム】生成AI浸透のカギは「組織のキャラクター」 アナグラム中島匠さんに聞きました

アナリティクスアソシエーション 大内 範行アナリティクスアソシエーションでは、不定期にインタビューを行っています。 第三回は、5月22日木曜日に行われた a2iのセミナー「生成AI活 …

【コラム】生成AI検索時代のマーケティングこそ王道マーケティング

アナリティクスアソシエーション 大内 範行生成AI検索が俄かに話題になっています。それに合わせて、LLMOだとか、AIO、GEOと新たな用語が飛び交っています。でも、発売したばかりの …